Hotel Mont Moro – zweites Hotel im Tal

Eine Sommernacht im Saastal

Der Regen trommelt auf das hölzerne Dach, als eine kleine Gruppe durchnässter Reisender das Gasthaus zur Sonne betritt. Der Duft von frisch gebackenem Roggenbrot und geräuchertem Speck liegt in der Luft. Moritz Zurbriggen, Wirt und Bergführer, begrüsst sie mit festem Händedruck.

Die Stube ist einfach: grobe Holztische, Kerzenlicht, ein knisterndes Feuer. Draussen tobt der Sturm, drinnen wärmen sich die Gäste an einer Schüssel Gerstensuppe – und an Geschichten über hohe Gipfel und gefährliche Gletscher. Niemand ahnt in diesem Moment, dass hier, in diesem kleinen Raum in Saas-Grund, der Grundstein für den Tourismus im Saastal gelegt wird.

Zer Briggu Hängert

.

Seit dem späten Mittelalter war das Saastal mehr als ein abgeschiedenes Hochtal. Über den Monte Moro-Pass führte der Weg ins italienische Walsergebiet. Schon im 15. Jahrhundert sorgten Visp und Macugnaga gemeinsam dafür, dass der Übergang begehbar blieb.

Nicht nur Händler und Reisende nutzten ihn, auch frühe Forscher wie Abraham Thomas und Gottlieb Sigmund fanden hierher. Sie staunten über Pflanzenreichtum, Landschaft und Gastfreundschaft. So wurde das Saastal nicht nur zum Übergang, sondern auch zum Ziel.

Der Botaniker Murith, Prior vom Grossen St. Bernhard, erschien 1803 im Saas. In einem Briefwechsel schreibt Murith an A. Thomas unter anderem über das Saastal als eine Landschaft, die damals mehr Ehrfurcht als Ferienlust auslöste.

„Unwillkürliche Schauer fassen angesichts dieser wilden Gegend, dieser Zerrüttung in der Natur den Wanderer, dessen Geist zurückschreckt vor diesen ungeheuren Massen, die bald zu seinen Füssen, bald über seinem Haupte hängen: er glaubt das innerste Gerippe des Gebirges zu erblicken!“

Doch was einst das „schweizerische Grönland“ genannt wurde, ist heute eine internationale Feriendestination. Die Geschichte dieses Wandels ist eine Reise von Entbehrung zu Gastfreundschaft.

Vom „schweizerischen Grönland“ zur touristischen Entdeckung

Im 18. Jahrhundert galt das Saastal als rau, abgelegen und von Naturgewalten geprägt. Harte Winter, magere Ernten und Katastrophen wie der Ausbruch des Mattmarksees 1633 oder die Lawinen von 1848/49 bestimmten den Alltag.

Der Berner Geograf Siegmund Gruner nannte es 1778 das „schweizerische Grönland“. Ein Reisender schrieb 1842:

„Hier endet die Welt, und doch beginnt eine andere – eine aus Eis, Felsen und Stille.“

Trotz dieser Härten kamen im 19. Jahrhundert erste Besucher: Botaniker, Maler und Geografen. Sie reisten nicht wegen Komfort, sondern wegen der wilden Schönheit – und machten das Tal in Zeichnungen, Karten und Berichten bekannt.

Gaststätte „Zur Sonne“, zweites Gebäude von rechts

1833 – Das erste Gasthaus öffnet die Türen

Schon im Mittelalter boten Saaser Bauern Reisenden Schutz, wärmten ihre Füsse und teilten ihre Mahlzeiten. Mit dem Aufkommen des Tourismus im 19. Jahrhundert erhielt diese Tradition neue Formen: Die Ankunft der ersten Gäste rief nach Gastlichkeit – und bald auch nach Konkurrenz. Gasthäuser bemühten sich, nicht nur ein Dach über dem Kopf, sondern eine gehobene Erfahrung zu bieten. Dieser Wettstreit führte zu einer stetigen Verbesserung der Dienstleistungen, vom gedeckten Tisch bis zur behaglichen Stube, und liess die Hotellerie rasch wachsen. Bis heute ist diese Mischung aus Professionalität und Herzlichkeit das Herzstück der Saaser Identität.

Der eigentliche Startschuss fiel 1833: Moritz Zurbriggen eröffnete in Saas-Grund das „Gasthaus zur Sonne“. Fünf bis sechs Betten, ein Speiseraum – und ein Wirt, der auch Bergführer war. Bereits am 1. August 1833 führte er drei Studenten über den Rossbodenpass – die erste bekannte touristische Überschreitung der Fletschhornkette. Illustre Gäste folgten, darunter eine bayerische Prinzessin und Wissenschaftler aus ganz Europa.

Ein Gast notierte 1834 in sein Tagebuch:

„Das Haus schlicht, der Wirt von herzlicher Art – und die Berge ringsum wie ein Kranz aus Silber.“

Mit dem Alpinismus entstand die Hotelerie

Drei Jahre später kam Pfarrer Johann Josef Imseng ins Tal. Er förderte den Bau erster Hotels, eröffnete neue Routen für Gäste und gilt als Erfinder der Schneebretter (Ski), die er 1849 erstmals einsetzte. Seine alpinistischen Pioniertaten machten das Saastal weit über die Grenzen des Kantons hinaus bekannt.

Ein zeitgenössischer Beobachter bemerkte:

„Der Pfarrer fährt auf Brettern, als trüge ihn der Wind – und lacht, wo andere zittern.“

In den 1850er Jahren erlebte das Saastal einen Boom im Hotelbau, der durch den Alpinismus gefördert wurde. Auf das „Gasthaus zur Sonne“ folgte eine Reihe neuer Hotels, die den Tourismus professionalisierten:

- 1850: Hotel Monte-Rosa (Saas-Grund)

- 1856: Hotel Mattmark (Saas-Almagell)

- 1856: Hotel Monte-Moro (Saas-Grund)

- 1857: Hotel Huteck, später Hotel Huteggen (Eisten)

- 1881: Hotel Dom (Saas-Fee)

- 1882: Hotel des Alpes (Saas-Fee)

- 1886: Hotel Lochmatter, später Grand Hotel Bellevue (Saas-Fee)

- 1893: Hotel-Pension (Saas-Fee)

- 1893: Grand Hotel und Hotel Beau-Site (Saas-Fee)

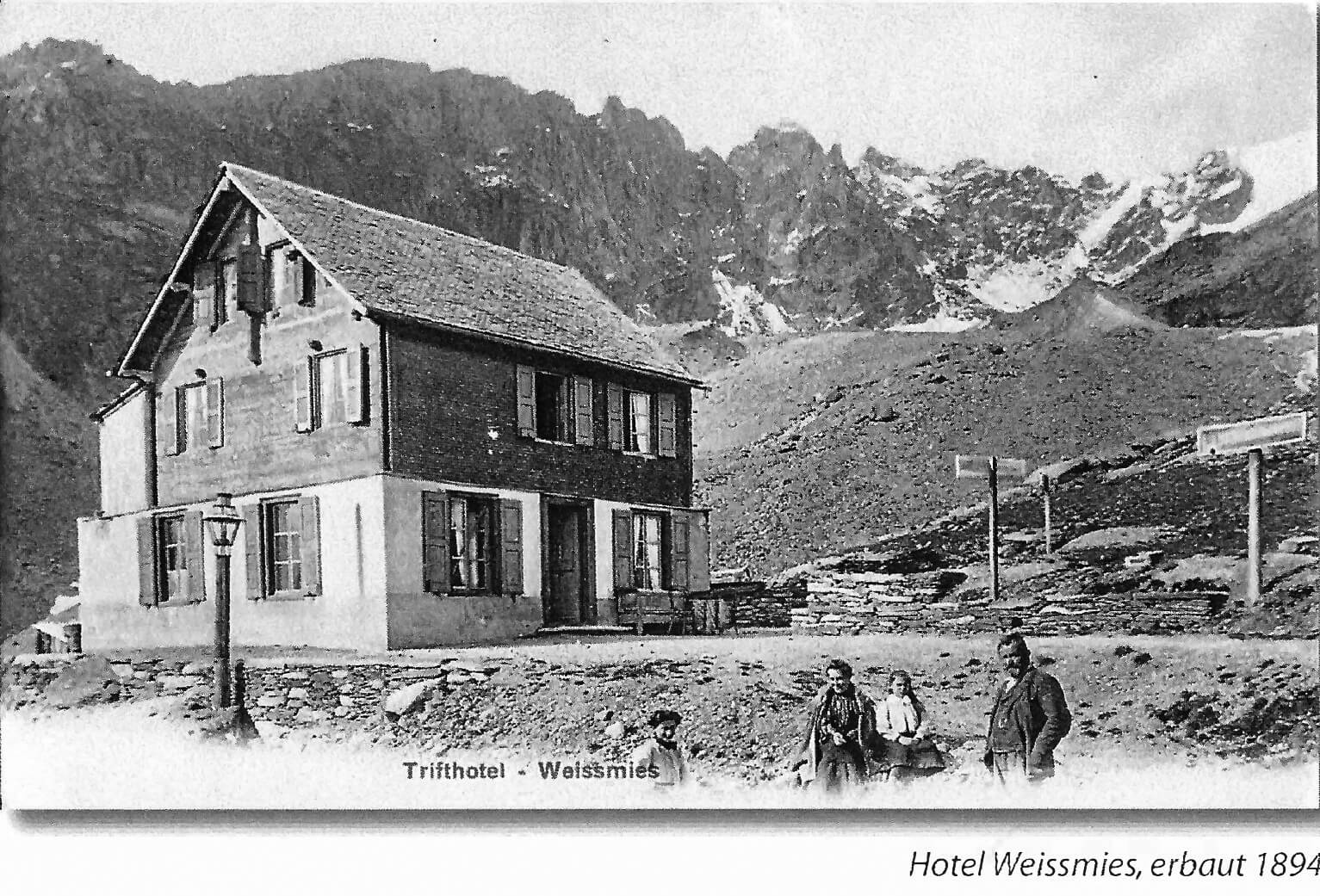

- 1894: Hotel Weissmies (Saas-Grund)

- 1896: Hotel Portjengrat (Saas-Almagell)

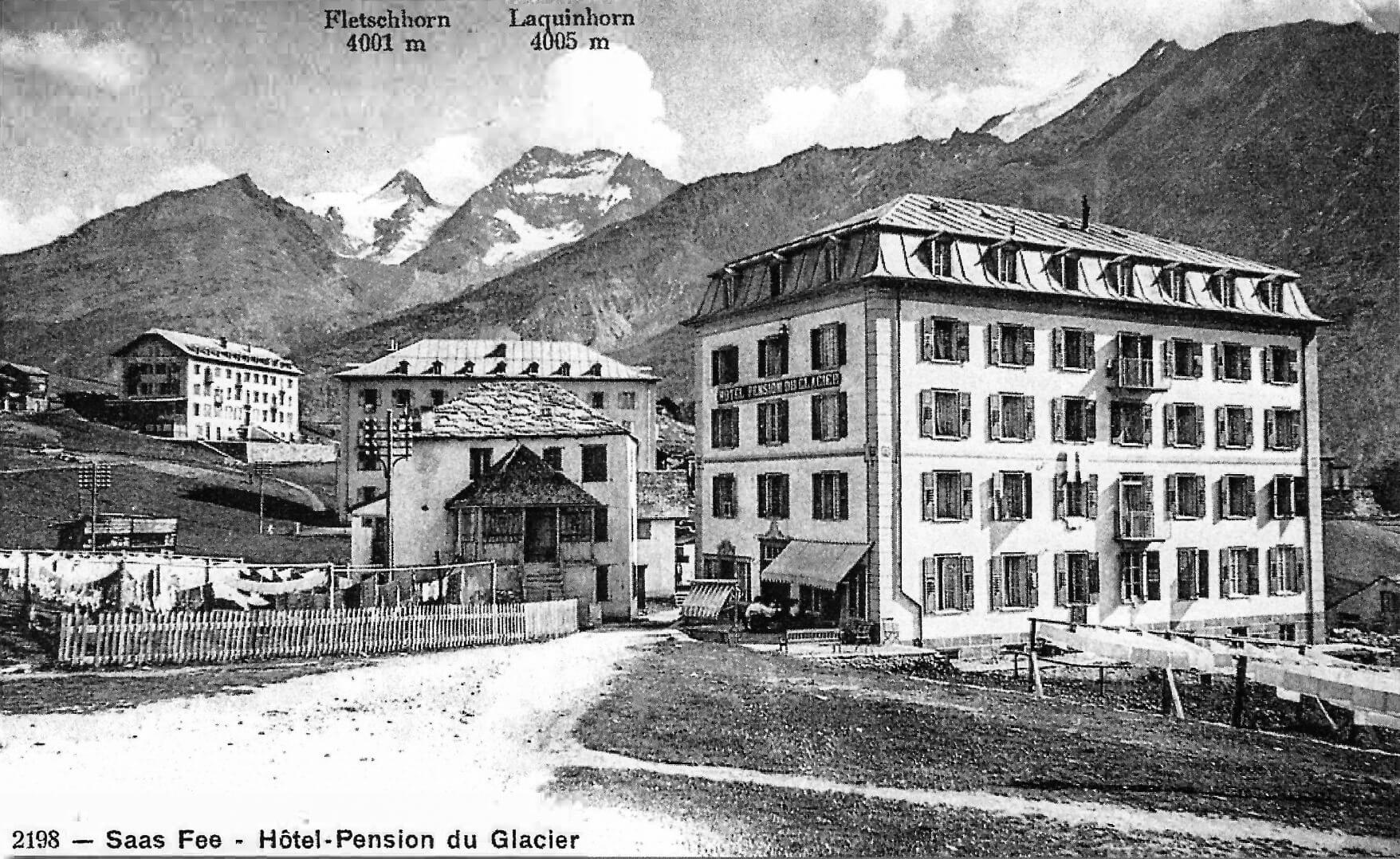

- 1901: Hotel Glacier (Saas-Fee)

- 1910: Hotel Monte-Moro und Hotel Almagelleralp (Saas-Almagell)

Diese Häuser boten Komfort und machten das Tal zu einer Sommer- wie Winterdestination. Mit dem Aufkommen des Tourismus im 19. Jahrhundert erwachte auch im Saastal ein neuer Geist. Die einst abgeschiedenen Dörfer rückten in das Blickfeld einer neugierigen Welt, die den Zauber der Berge suchte. Saas-Fee, das bis dahin verborgen im Hochgebirgskessel ruhte, wurde in der zweiten Hälfte des Jahrhunderts als Fremdenort entdeckt und bald in Reiseberichten und Gesellschaftskreisen gepriesen.

Auch die Eröffnung der Bahnlinie nach Stalden im Jahr 1890 wirkte wie ein Katalysator: Die mühsame Anreise wurde verkürzt, die Zahl der Besucher wuchs, und das Saastal öffnete sich Schritt für Schritt der Welt. So verband sich die alte Bergheimat mit der neuen Sehnsucht der Reisenden – und aus der Abgeschiedenheit erwuchs eine Zukunft, die vom Tourismus getragen war.

Die „Goldenen Jahre des Alpinismus“

Es war eine Zeit des Aufbruchs, als ob die Alpen selbst ihre Geheimnisse preisgeben wollten. Mitte des 19. Jahrhunderts begann auch im Saastal ein fiebriges Ringen um die Gipfel. 1856 fiel das Allalinhorn, 1859 die Weissmies, 1861 die Nadelhorn-Gruppe – und immer wieder waren es Saaser Bergführer, die den Weg ebneten.

Mit dem aufkommenden Tourismus entstand daraus ein neuer Beruf. Wer sich bewährte, konnte bis zu 400 Franken pro Saison verdienen – ein Vermögen in einem Tal, das sonst von karger Landwirtschaft lebte. Bald gehörten Bergführer fest zum Bild des Saastals: Sie boten Gästen Sicherheit, öffneten Wege in die Hochwelt und trugen den Namen ihres Tales hinaus nach Europa.

Franz und Baptist Andenmatten aus Saas-Almagell, Franz Anthamatten und Peter Zurbriggen aus Saas-Grund, Pfarrer Johann Josef Imseng, Ferdinand Imseng und Alois Supersaxo aus Saas-Fee sowie Alexander Burgener aus Eisten – sie alle zählten zu den Ersten, die Fremde auf die Gipfel führten. Doch sie waren mehr als blosse Begleiter: Sie verkörperten die Berge selbst, ihre Härte und ihre Schönheit, ihre Geschichten und ihre Gefahren.

Ein englischer Alpinist notierte 1890:

„Ohne meinen Führer hätte ich die Berge nie verstanden – er zeigte mir nicht nur den Weg, sondern auch ihre Seele.“

Dieses Zeugnis verweist auf das, was die Saaser Führer besonders machte: Sie legten den Grundstein für die touristische Geschichte des Tales. Jede Erstbesteigung, jede sichere Heimkehr war nicht nur ein persönlicher Erfolg, sondern auch ein Kapitel jener Erzählung, die das Saastal von einem abgeschiedenen Hochtal zu einer europäischen Bergdestination werden liess.

Herausforderungen und Stagnation im 20. Jahrhundert

Lange Zeit blieb das Saastal vom Rest der Schweiz abgeschnitten, wodurch sich der Tourismus nur zögerlich entwickelte. Zwar wurde 1883 ein Pferdepost- und Telegraphendienst eingerichtet, und ab 1898 gab es erste Pläne für eine Bahn ins Tal. Doch diese scheiterten immer wieder – an fehlenden finanziellen Mitteln, vor allem aber am Widerstand der Bevölkerung. Viele Einheimische fürchteten den Verlust von Kulturland sowie ihrer Einkünfte aus dem traditionellen Transportgewerbe.

1906 erreichte das Telefon Saas-Balen, und die Pferdepost verkehrte weiterhin dreimal pro Woche bis nach Saas. 1923 erhielt Eisten elektrisches Licht.

Während andere Alpenregionen dank Bahnlinien und Hotels wirtschaftlich aufblühten, stagnierte das Saastal. Erst mit dem Bau einer neuen Strasse ab 1932 und der Eröffnung der Fahrstrasse nach Saas-Fee im Jahr 1951 wurde die Isolation durchbrochen. Nun entstanden Hotels, Skilifte und eine moderne Infrastruktur – der Beginn eines touristischen Aufschwungs, der das Tal allmählich aus Jahrzehnten der Stagnation führte.

Fazit: Vom Überlebenskampf zur Weltdestination

Das Saastal begann als raues, abgeschiedenes Hochtal – geprägt von Naturgewalten, knapper Landwirtschaft und harten Wintern. Früh schon führten Handels- und Alpenpässe Reisende hindurch, doch erst im 19. Jahrhundert erwachte das Tal durch botanische, geografische und alpinistische Entdeckungen zum touristischen Leben. Das Gasthaus zur Sonne (1833) und Pionierleistungen wie die Erstbesteigungen und der Skieinsatz von Pfarrer Imseng legten den Grundstein für die touristische Infrastruktur und die Bergführertradition.

Im späten 19. Jahrhundert entstanden Hotels, die Talbahn nach Stalden erleichterte die Anreise, und die „Goldenen Jahre des Alpinismus“ machten das Saastal europaweit bekannt. Doch der 20. Jahrhundert brachte Rückschläge: Bahnprojekte scheiterten, wirtschaftliche Krisen hemmen den Tourismus, und die Region blieb lange isoliert. Erst die Fahrstrasse nach Saas-Fee 1951 leitete einen Neuanfang ein, der Hotels, Skilifte und moderne Infrastruktur ermöglichte.

Heute ist das Saastal ein international geschätztes Reiseziel – eine Region, in der wilde Bergkulisse, gelebte Tradition und herzliche Gastfreundschaft eine einmalige Mischung ergeben. Aus einem Hochtal des Überlebenskampfes wurde ein Ort, der Menschen aus aller Welt fasziniert.

Quellen: Historisches Archiv Saastal, Saaser Chronik, Reiseberichte und Zeitzeugnisse des 18. und 19. Jahrhunderts, Streiflichter zur Hotel- und Tourismusgeschichte im Saastal von Roland Flückiger-Seiler

Ähnliche Beiträge

Flugaufnahme des Saaserthales Handschrift vom Domherr Peter Joseph [...]