Flugaufnahme des Saaserthales

Handschrift vom Domherr Peter Joseph Ruppen (1815 – 1896)

Die folgende Aufzeichnung stammt aus der Feder von Domherr Peter Josef Ruppen (1815-1896), welche dieser im Jahre 1855, in der deutschen Schrift, niedergeschrieben hat. Domherr Peter Josef Ruppen stammt aus Saas-Bidermatten und ist dort am 26. Januar 1815 geboren. Er verfasste im Jahr 1851 «Die Chronik des Thales Saas». In den Jahren 1849-1856 war er Rektor in Tamatten und erlebte dort das Erdbeben von 1855 selber mit.

Die dokumentarischen Aufnahmen und Zusammenstellung stammen aus der Sammlung von Thomas Burgener.

Das Erdbeben vom 25. Juli 1855 – die Abschrift

Das grosse Erdbeben vom Jahre 1855, welches Visp und die umliegenden Gegenden so hart heimgesucht hat, trat im Saaserthale bei den Bewohnern zuerst in seinem komischen Kleide auf.

Kaum war der erste Stoss am 25. Juli gegen 1 Uhr Nachmittags vorüber als die Leute mit erschrockenen Gefühlen, beteuerten ein so gewaltiges und lange anhaltendes Erdbeben nie erlebt zu haben, bald aber mit lächelndem Munde einander ihre Anekdotchen mitteilten deren fast jeder eines zu erzählen hatte, wie z. B. an vielen Gebäuden die Türen sich öffneten und eingesperrte Haustiere nach niedergeworfenen Kerkerswänden einen lustigen Reissaus nahmen; wie karge Hausmütter ihre sorglich aufbewahrte, nun so verschwenderisch zerwühlte und teils verschüttete Rahmmilch bejammerten; wie ein 10jähriger vor dem Hause spielender Knabe das wackelnde Haus mühvoll mit beiden Armen ergreift und der Mutter um Hilfe fürs Festhalten schrie; wie der h. Einsiedler Antonius in der Pfarrkirche seinen Glockenstab, den er so lange schon mit exemplarischer Geduld getragen, endlich kleinlaut davon schleuderte, usw.

Mein Nachbar, der seinen landwirtschaftlichen Geschäften oblag, kam abends klagend zu mir, seine neue Uhr, die bis dahin die Probe so musterhaft bestanden sei ein Viertel vor 1 Uhr stehen geblieben, ich möchte doch kommen und den Fehler entdecken helfen, was ich freilich ohne Nachschau gleich zu tun im Stande war. Diese komische Seite blieb hier dem Erdbeben den ganzen Tag über obschon man 7 Stösse gar deutlich hören und fühlen konnte; denn es dachten wohl Wenige daran, wie dieses Naturereignis andere Mitmenschen gefährden könne, und wohl Niemand, dass es zu einer so grossen und lange anhaltenden Landesplage werden solle. Fast mit gleicher Gemütsstimmung zählten die Talbewohner am 26. Juli einander die Erdbebenstösse auf, die jeder noch während der Nacht und am folgenden Morgen wollte gehört haben.

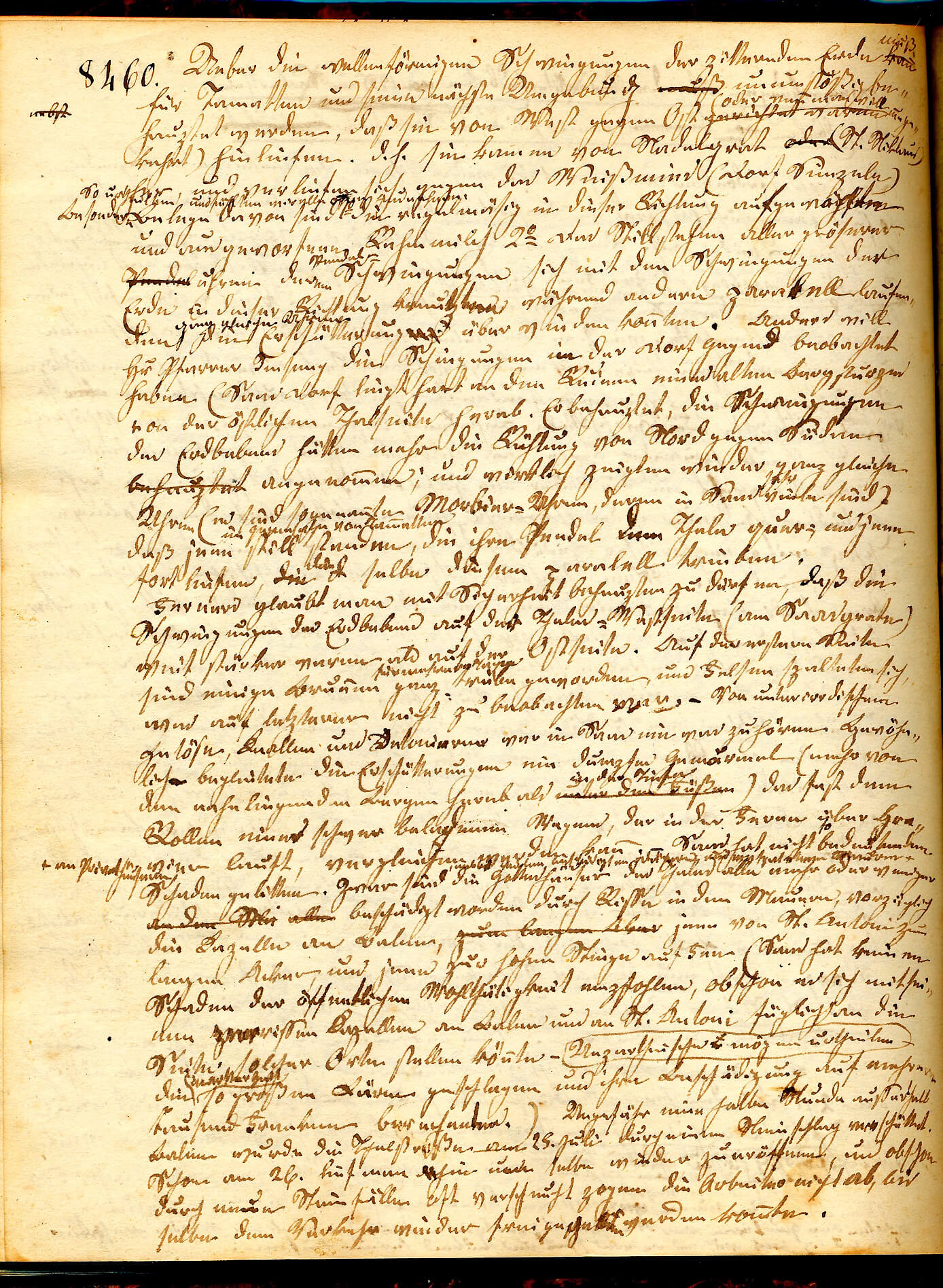

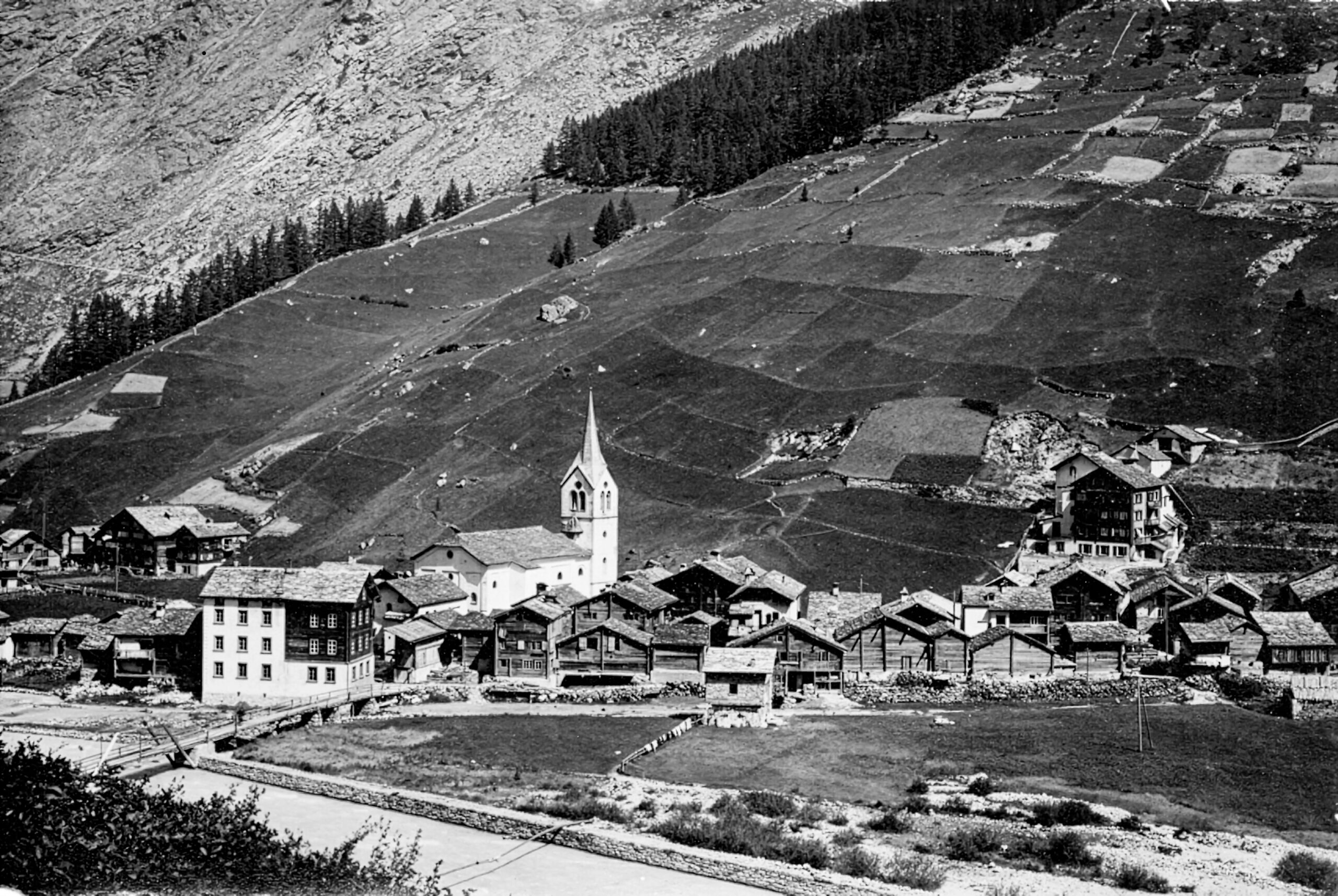

Als aber um 10 Uhr wieder eine gewaltige Erschütterung einfiel begannen die Leute doch ernsthafter zu werden, und an die Stelle aller Scherze trat nun banger Schrecken als gegen 12 Uhr die Hiobsposten von St. Niklaus, Stalden und Visp anlangten, die sich im Tale schnell verbreiteten. Nun bekreuzten sich die Leute bei jedem Gemurmel der noch oft zitternden Erde, ja es ward sogar nötig am 29. Juli den Pfarrgottesdienst unter freiem Himmel zu halten, nicht weil die Talkirche¹¹ (Abb.1) mit ihrem Plafond-Gewölbe¹² Gefahr bot, wohl aber weil es sehr gefährlich hätte werden können, eine erschrockene Volksmenge von nahe 500 Menschen

in einem geschlossenen Raum zusammen kommen zu lassen.

Auch bei den Haustieren war die Merkung verschieden, auf der nämlichen Weide grasten welche ruhig fort, während andere scheu heulend herum liefen.

(Abb. 1) Saas-Grund mit der Talkirche um 1892

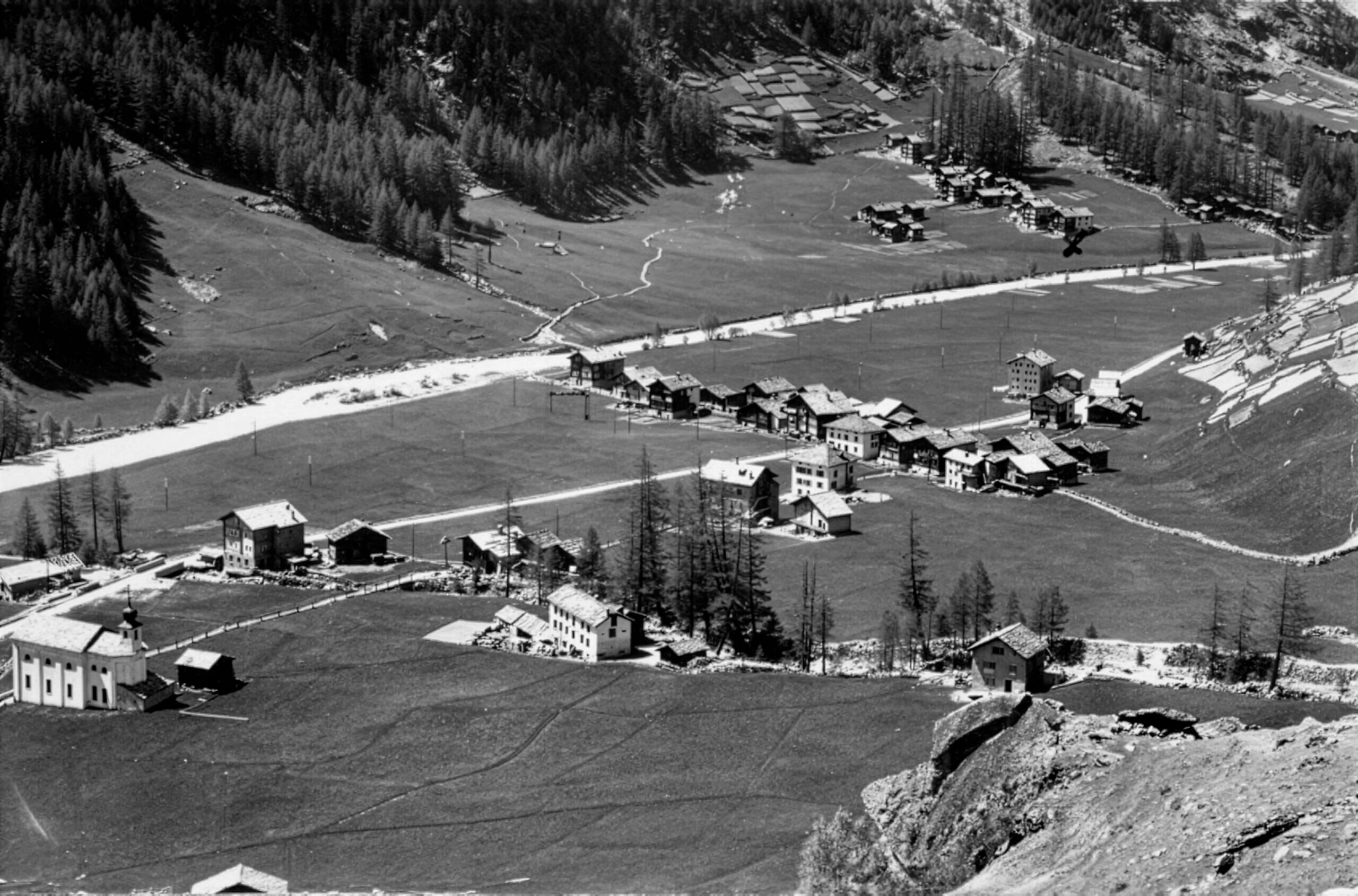

(Abb. 2) Weiler Tamatten um 1940

Über die wellenförmigen Schwingungen der zitternden Erde muss für Tamatten (Abb 2) und seine nächste Umgebung unumstössig behauptet werden, dass sie von West gegen Ost (oder wie man will umgekehrt) hinliefen. d.h. sie kamen vom Nadelgrat (St.Niklaus) her, und verliefen sich gegen das Weissmies (Dorf Simpeln).

Besondere Belege davon sind:

- Die regelmässig in dieser Richtung aufgewühlte und ausgeworfene Rahmmilch.

- Das Stillstehen aller grösseren Uhren deren Pendel-Schwingungen sich mit den Schwingungen der Erde in dieser Richtung kreuzten, während andere parallel laufen, die (ganz gleiche Uhren) die Erschütterung überwinden konnten.

Anders will Hr. Pfarrer Imseng die Schwingungen in der Dorf-Gegend (Abb.3) beobachtet haben (Saas Dorf liegt hart an den Ruinen eines alten Bergsturzes von der östlichen Talseite herab. Er behauptet, die Schwingungen des Erdbebens hätten mehr die Richtung von Nord gegen Süden angenommen; und wirklich zeigten wieder ganz gleiche Uhren (es sind sogenannte Morbier-Uhren¹³, deren in Saas viele sind) dass jene still standen, die ihre Pendel dem Tale quer- und jene fortliefen, die selbe diesem parallel trieben.

Ferner glaubt man mit Sicherheit behaupten zu dürfen, dass die Schwingungen des Erdbebens auf der Tales-Westseite (am Saasergrate ²¹) weit stärker waren als auf der Ostseite. Auf der ersteren Seite sind einige Brunnen für mehrere Tage trübe geworden, und Felsen spalteten sich, was auf letzterer nicht zu beobachten war. Von untererdischem Getöse, Knallen und Detonierens war in Saas nie was zu hören. Gewöhnlich begleitete die Erschütterungen ein dumpfes Gemurmel (mehr von den naheliegenden Bergen herab als in der Tiefe) das fast dem Rollen eines schwer beladenen Wagens, der in der Ferne über Grawier²² lauft, verglichen werden kann.

(Abb. 3) Saas-Dorf um 1920

Saas hat nicht so bedeutenden Schaden gelitten. Zwar sind die Gotteshäuser des Tales alle mehr oder weniger beschädigt worden durch Risse in den Mauern, vorzüglich die Kapelle an Balen, jene von St. Antoni zum langen Acker, und jene zur hohen Stiege auf Fee. (Saas hat keinen Schaden der öffentlichen Wohltätigkeit empfohlen, obschon es sich mit seinen gerissenen Kapellen an Balen und St. Antoni füglich an die Seite solcher Orte stellen könnte die so grossen Lärm geschlagen und ihre Beschädigung auf mehrere Tausend Franken berechneten. (– Unparteiische mögen urteilen-)

Ungefähr eine halbe Stunde ausserhalb Balen wurde die Talstrasse am 25. Juli durch einen Steinschlag verschüttet. Schon am 26. lief man hin um selbe wieder zu eröffnen, obschon durch neue Steinfälle oft verscheut zogen die Arbeiter nicht ab, bis selbe dem Verkehr wieder freigegeben werden konnte.

¹¹ Bis zum Jahre 1893 bildete das Saastal mit den Gemeinden Almagell, Balen, Fee und Grund eine einzige Pfarrei; die

Talkirche war in Saas-Grund. Die Bewohner der drei Gemeinden Almagell, Balen und Fee mussten somit für alle kirchlichen

Angelegenheiten, wie Taufe, Firmung, Eheschliessung usw. nach Saas-Grund gehen. Ja sogar die Beerdigungen

fanden dort statt. (Saaser Chronik Ruppen/Imseng/Imseng, Saas-Fee 1988)

¹² Plafond, französisch für Decke.

¹³ Die beliebten, in Frankreich und der Schweiz weitverbreiteten Morez-, Morbier oder Comtoiseuhren stammen grösstenteils

aus dem französischen Jura. Die Entstehung geht auf das Ende des 17. Jahrhunderts zurück. Bis anfangs des 20.

Jahrhunderts wurde dieser Uhrentyp in grossen Stückzahlen gefertigt.

²² Bergkette im Westen des Tales auch Mischabelkette genannt.

²³ Gravier, französisch für Kies.

Ähnliche Beiträge

Flugaufnahme des Saaserthales Handschrift vom Domherr Peter Joseph [...]